Ein Interview mit unserer Chorleiterin Lola Skwarczynski

Fragen und Text von Carola Ritterhoff

Dass ich gemischter Herkunft bin. Mein Uropa Jakob kam aus der Gegend von Krakau war Feinschmied und ist – um Arbeit zu finden – nach Rumänien gezogen. Auf dem Weg traf er meine Urgroßmutter Caroline, die kam aus Ungarn. Die beiden heirateten. Daraus entstand unter anderem mein Opa Friedrich. Der verliebte sich in meine Oma Auguste in Lippe. In den Wirren des zweiten Weltkriegs lebten die beiden eine Weile in Rumänien und zogen danach aber wieder ins Lipperland. Meine andere Oma kam aus Ostfriesland, Opa Max aus Litauen. Es ist also bunt gemischt. Ein Vorfahre meines Opas war auch Kantor und lebte in den Karpaten… Ich habe mich mit Ahnenforschung auseinandergesetzt und finde das hochspannend.

Die Übersetzung meines Nachnamens Skwarczynski bedeutet wahrscheinlich so viel wie „Hitze“ im Sinne von Sommerhitze. In Polen gibt es diesen Namen relativ häufig.

Wie die Jungfrau zum Kind…Studiert habe ich Psychologie und Pädagogik. Ich habe auch alle benötigten Scheine gemacht. Nur: Keine Diplomarbeit geschrieben. Denn zu dem Zeitpunkt wurde mir klar, dass ich das nicht beruflich machen werde. Ich habe schon damals Gruppen geleitet zum Thema Selbsterfahrung und Körpererfahrung. Dabei habe ich erlebt, dass Menschen dazu neigen, mir vieles anzuvertrauen, was ihnen auf dem Herzen und der Seele liegt. Das ist wunderschön, aber ich konnte mich nie davon abgrenzen. Ich habe diese Geschichten mit nach Hause genommen und hatte keinen Feierabend mehr.

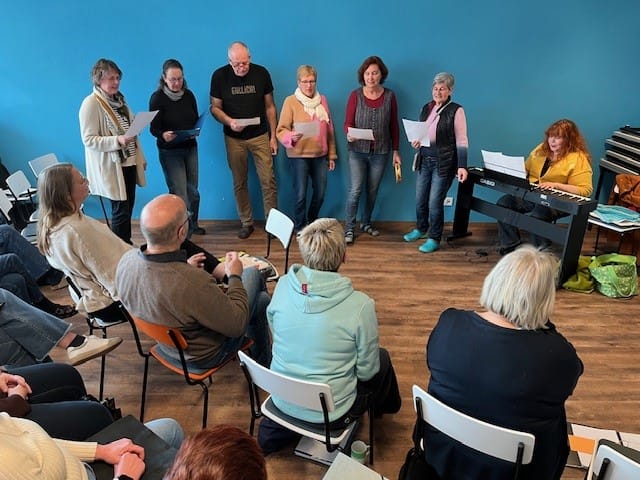

Ich war damals in einem Jazzchor in Bielefeld und habe Gesangsunterricht genommen, weil mich das begeistert hat und ein guter Ausgleich war. Ich habe damals die oben erwähnten Kurse beim SoBi (Soziales Bildungswerk) gegeben. Dann kam mir die Idee, einen Kurs „Singen für Anfänger“ anzubieten. Ich habe das „Singen für Jeden“ getauft. Ich hatte zwar keine Ausbildung als Chorleiterin, aber das SoBi fand die Idee super. Die Kurse waren ein voller Erfolg und immer rappelvoll. Menschen WOLLEN gerne singen. Viele trauen sich aber nicht. In der Schule haben sie gehört: „Das darfst du nicht“, oder, „das ist nicht gut genug“. In meinen Kursen haben sie trotzdem mit anderen gesungen und hatten große Freude. So hat sich das weiterentwickelt. In einem leicht fortgeschrittenen Kurs kamen Leute auf mich zu mit der Idee, einen Chor zu gründen. Und ich sollte ihn leiten. Obwohl ich das bisher noch nie getan hatte. Ich habe mich überreden lassen und gesagt: „Wenn Ihr einen Übungsraum und mindestens 20 Mitglieder findet, mache ich das.“ Das war der Anfang der heutigen „Dreiviertelachter“, der Chor in Bielefeld, den ich bis heute leite. Vor kurzem fand das Jubiläumskonzert zum 25 jährigen Bestehen statt.

Einzel-Coaching biete ich derzeit nicht mehr an. Ich mache derzeit gerne Chor-Coaching. Das begann mit einer Anfrage vom Chorverband in Minden. In diesem Coaching lernt der Chor, sich attraktiv für die Zuschauer zu präsentieren. Das liegt mir sehr am Herzen. Wie können wir uns als Chor auf der Bühne am besten darstellen und auf der Bühne bewegen. Auf diese Weise kann man ein einfaches Lied mit ein bisschen Bewegung oder Darstellung wunderbar aufpeppen. Davon haben wir ja bereits mit dem Auftritt des Chor Grenzenlos bei der Nacht der Chöre in der Bielefelder Oetkerhalle einiges gezeigt. Dabei denke ich besonders gerne an den Kriminaltango. Wenn ein Chor an diesem Angebot interessiert ist, kann er mich gerne ansprechen.

Seit etwa 30 Jahren…

Oha. An erster Stelle würde ich sagen – die Fähigkeit andere zu motivieren. Wenn ich Spaß an einem Lied habe, versuche ich immer, den Chor zu begeistern und mitzureißen.

Zudem muss man als Chorleitung unheimlich viel Geduld haben. Die habe ich nicht immer. Ich versuche aber sehr, das zu beherzigen: Nicht ungeduldig zu werden, nicht zu schimpfen…

Ich bin nicht sicher, ob es das ist. Aber irgendetwas Gutes muss ja bei dem Studium herausgekommen sein.

Das ist ein wichtiges Thema. Oftmals ein richtiger Balanceakt. Die Sängerinnen und Sänger, die schon weiter sind und mehr Fähigkeiten haben, langweilen sich irgendwann. Und diejenigen, die etwas länger brauchen und mehr Hilfe beim Lernen benötigen, sind verzweifelt, wenn es zu schnell vorwärts geht. Bei den Grenzenlosen versuchen wir es so zu lösen, dass wir bei Bedarf Extra-Probentermine für die einzelnen Stimmen vereinbaren können. Generell versuche ich, in den Chören eine gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern. Für diejenigen, die schon weiter sind oder ehrgeiziger sind, biete ich Ensemble-Stücke an. Wie beispielsweise bei den Grenzenlosen die Peeptones und demnächst noch ein zweites Ensemble, wie ich gehört habe.

Ehrgeizig sind die Grenzenlosen auf jeden Fall. Aber wir sind keine Profis. Der Unterschied liegt in der Konzentration bei den Proben und in der Zielstrebigkeit. Ich leite vier Chöre und deren Level sind durchaus unterschiedlich. So hat einer meiner Chöre – mit dem Hinweis, sie seien ja ein Hobbychor – letztens mehr Zeit für Pausen und zum Quatschen eingefordert. Natürlich hat der Chor recht: Es ist ihre freie Zeit. Und da muss ich meine Ambitionen anpassen. Wir haben das nun so geregelt, dass der Chor bestimmt, wann und wie lange Pausen stattfinden. Bei den Grenzenlosen ist das ja so geregelt, dass es ein offenes Ende mit „Korb“ gibt. Dafür sind die Proben sehr konzentriert.

Ganz viele! Jedes Mal, wenn ich mit einem Chor auftrete und sehe, wie die Leute sich freuen. Die Leute kommen vielleicht mit müden Gesichtern und gehen glücklich wieder nach Hause. Das berührt mich. Aber der Höhepunkt meiner gesamten Laufbahn war natürlich der Auftritt mit den Grenzenlosen in der Oetkerhalle. Zu erleben, wie das Publikum mitgeht und mitsingt und am Ende gibt es Standing Ovations. Das war Gänsehaut.

Da fällt mir ein Auftritt in der Petrikirche in Melle ein. Wir hatten schöne und flotte Gospelsongs vorbereitet und das auch mit dem Pastor abgesprochen. Wir haben alles gegeben und sogar mit Choreografie präsentiert. Wir waren das erste Mal in dieser Kirche und alles, was wir sahen, waren steinerne Gesichter. Ich merkte, wie mein Chor immer unsicherer wurde. Egal, wir machen weiter. Niemand klatscht, niemand geht mit. Auch nach meiner Aufforderung: „Ihr dürft gerne mitklatschen…“ Nichts. Am Ende dachten wir, dieser Auftritt müsse ganz schlimm gewesen sein. Dann der Moment, wo Frau von R. aus der ersten Reihe zu mir kommt, mit etlichen anderen Damen. Sie reicht mir die Hand und sagt: “Das war so ein fabelhafter Gottesdienst. Sie haben so toll gesungen. Das hat uns alle begeistert.“ Das war schon denkwürdig.

Mir fällt noch eine Situation ein. Ein anderes Mal haben wir in einem Altersheim gesungen. Während des Auftritts stand eine Frau auf, hielt sich die Ohren zu, sagte: „Grässliches Geschrei!“ und lief aus dem Raum. Später stellte sich heraus, dass die Dame eine schwere Demenz hatte und sehr geräuschempfindlich war.

Wenn innerhalb einer Stimmgruppe Fragen auftauchen und die Chormitglieder fragen sich nur untereinander und erklären sich das womöglich gegenseitig. Was gut gedacht ist; man möchte nicht den gesamten Chor stören. Doch manchmal ist es trotzdem so laut dass es die anderen ablenkt. Und ich habe die akute Sorge, dass sie sich das gegenseitig falsch erklären. Nicht einzugreifen und abzuwarten finde ich dann höchst schwierig.

Ich glaube, der soziale Gedanke spielt eine sehr große Rolle. Wenn neue Mitglieder dazu kommen und werden sofort herzlich aufgenommen, bekommen gleich einen Platz und die ganze Stimmgruppe kümmert sich. Das finde ich beispielhaft. Sich gegenseitig zu helfen und auch die Unterschiede zu tolerieren. Und auch zu unterstützen, wenn jemand dabei ist, der oder die noch nicht so gut singen kann.

Du sprichst einen schmerzhaften Punkt an. Da bin ich zweigeteilt. Auf der einen Seite habe ich die Überzeugung: Jeder Mensch soll und kann singen. Egal auf welchem Level. Ich würde mir eine Welt wünschen, in der ALLE Menschen singen DÜRFEN. Auf der anderen Seite sehe ich, dass es dann grenzwertig wird, wenn jemand so unsicher singt, oder auch so laut und dabei falsch singt, dass er oder sie die anderen komplett rausbringt. Das ist die schwierigste Situation, hier das Gespräch zu suchen. Ich hatte diesen Fall mal vor etlichen Jahren im Sopran. Andere aus der Stimmgruppe haben geweint, weil sie wegen der Frau ihre Stimme nicht mehr gefunden haben. Diese Frau hat begeistert laut und falsch gesungen. Und zwar immer eine Millisekunde zu spät, weil sie sich geweigert hat, Noten in die Hand zu nehmen. Das war wie ein Echo-Effekt. Und obwohl die anderen Chorschwestern mit ihr in den Sommerferien geübt haben, wurde es nicht besser. Dann habe ich sie angerufen. Ich habe ihr einen Kompromiss vorgeschlagen. Sie sollte nur die Lieder mitsingen, die sie wirklich auswendig kann. Bei den anderen sollte sie nur die Lippen bewegen oder sich derweil im Hintergrund setzen. Die Frau war leider nicht einsichtig und beleidigt und hat den Chor schließlich verlassen. Aber ich weiß bis heute nicht, wie ich es besser hätte lösen können. Das war eine wirklich schlimme Situation.

Ich glaube, es gibt nach wie vor einen Bedarf auch hinsichtlich der wöchentlich stattfindenden Chöre. Es gibt also dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft. Dabei finde ich, ist es wichtig, dass es keine Pflicht ist, wirklich jede Woche zu kommen. Es gibt ja auch Menschen, die im Schichtdienst arbeiten und nur alle zwei Wochen kommen können. Das muss auch möglich sein. Ich beobachte zudem ein immer größeres Interesse an Chor-Projekten. Da treffen sich Leute zeitlich begrenzt an einigen Wochenenden, um einen Auftritt vorzubereiten. Und auch das berüchtigte Rudelsingen ist beliebt. Da treffen sich sangesfreudige Menschen, um einstimmig gemeinsam loszulegen. Ich finde das legitim. Manche meiner Kollegen ärgern sich darüber, weil sie einen anderen Anspruch an gemeinsamen Gesang haben. Demnächst gibt es wieder hier in der Gegend ein Angebot zum Rudelsingen – Eintritt 18 Euro. Das finde ich wiederum seltsam.

Da gibt es tolle neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Es scheint uns ein tiefes inneres Bedürfnis zu sein, mit anderen Menschen Klänge zu erzeugen. Das gilt nicht nur für das Singen, sondern auch für das Musizieren mit Instrumenten. Wir haben sozusagen ein „Herdenbedürfnis“. Und wenn wir uns einpendeln auf bestimmte Frequenzen, dann scheint das einen beruhigenden Effekt auf unser Nervensystem zu haben. Abgesehen von vielen gesundheitlichen Vorteilen, die das Singen ja nachgewiesener Maßen hat . Beispielsweise erhöht sich die Anzahl der Immunzellen. Selbst einfach nur alleine zu summen, hilft bereits, die Viren im Nasenraum abzutöten.

Beim gemeinsamen Singen synchronisiert sich der Herzschlag und passt sich an die Musik an. Das ähnelt einer gemeinsamen Meditation. Es macht natürlich auch Spaß, zu Hause allein im Badezimmer zu singen. Doch im Chor ist es eine Stufe intensiver.

Im Moment? „Never enough“. Da bin ich total begeistert, weil das Lied so einen tollen Aufbau und eine Steigerung hat.

Hm. Die Aufforderung an die Regierung und die Kultur-Verantwortlichen, Kultur und Musik nicht in eine Ecke zu stellen. Sowohl in der Schule, egal in welcher Schulform, als auch im öffentlichen Leben haben Musik und Kultur eine wichtige Funktion. Dieser Stellenwert wird oft unterschätzt. Und wenn gespart werden muss, wird immer zuerst in diesem Bereich der Rotstift angesetzt. An vielen Schulen gibt es viele Ausfälle beim Musik- und Kunstunterricht. Ich finde es nicht nur wichtig, dass Kinder lesen und rechnen lernen. Gerade diese „weichen“ Fächer sind eine wichtige Gelegenheit für Kinder und Jugendliche, sich im positiven Sinne zu entwickeln.

Herzlichen Dank für das Interview!